Das Isekai-Genre, in dem Protagonisten aus unserer Welt in eine andere versetzt werden, ist aus der modernen Anime-Landschaft kaum wegzudenken. Unzählige Serien buhlen um die Gunst der Zuschauer, oft mit ähnlichen Prämissen. In diesem Meer sticht „Death March to the Parallel World Rhapsody“ (Original: Desu Māchi Kara Hajimaru Isekai Kyōsōkyoku) hervor – oder versucht es zumindest. Basierend auf einer populären Web- und Light-Novel-Reihe , erzählt der Anime die Geschichte eines überarbeiteten Programmierers, der sich plötzlich in einer Fantasy-Welt wiederfindet, die frappierend den Spielen ähnelt, an denen er gearbeitet hat. Dieser Artikel widmet sich ausschließlich der 12-episödigen Anime-Adaption aus dem Jahr 2018, produziert von den Studios Silver Link und Connect , und beleuchtet Handlung, Genre, Welt, Charaktere sowie die technischen Aspekte. Dabei wird deutlich, dass die Serie zwar vertraute Pfade beschreitet, aber durch einen ungewöhnlichen Fokus auf Erkundung und einen extrem mächtigen, aber zurückhaltenden Protagonisten eine eigene Nische sucht – eine Suche, die jedoch von erheblichen Schwächen begleitet wird und nur einen Bruchteil der umfangreichen Vorlage abdeckt.

Übersicht

- Handlung

- Genre-Einordnung

- Setting und Umfeld

- Charakterbeschreibungen

- Zeichnungen: Qualität und Stil

- Animation: Qualität und Umsetzung

- Soundtrack: Qualität und Wirkung

- Stärken der Serie

- Schwächen der Serie

- Fazit

Handlung

Die Geschichte beginnt mit dem 29-jährigen Programmierer Ichirou Suzuki, der sich mitten in einem sogenannten „Death March“ befindet – einer extremen Crunchtime-Phase, in der er Fehler in zwei MMORPGs beheben muss. Völlig erschöpft schläft er unter seinem Schreibtisch ein und erwacht in einer fremden Fantasy-Welt wieder. Sein Körper ist auf den eines 15-Jährigen verjüngt, und vor ihm erscheint eine Benutzeroberfläche, die stark an die Menüs der Spiele erinnert, an denen er arbeitete. Zunächst hält er alles für einen sehr realistischen Traum.

Als er von einer Armee hochstufiger Echsenmenschen angegriffen wird, setzt er in seiner Not drei spezielle „Meteor Shower“-Items ein – mächtige Werkzeuge, die er selbst als Cheat für neue Spieler implementiert hatte. Die Wirkung ist verheerend: Die Angreifer werden ausgelöscht, und Ichirous Level steigt augenblicklich von 1 auf 310. Damit erhält er nicht nur maximale Statuswerte und eine immense Menge an Skill-Punkten, sondern auch unermesslichen Reichtum und wertvolle Gegenstände.

Fortan nennt er sich Satou, ein Spitzname, den er bei Beta-Tests verwendete. Anstatt jedoch seine neu gewonnene Macht zur Schau zu stellen oder sofort nach einem Weg nach Hause zu suchen, entscheidet er sich für einen anderen Ansatz. Er beschließt, seine wahre Stärke zu verbergen und gibt sich oft als einfacher Händler aus. Sein Hauptziel in der Anime-Serie ist es nicht, die Welt zu retten oder große Abenteuer zu bestehen, sondern diese neue Welt zu erkunden und zu bereisen – fast wie ein lang ersehnter Urlaub oder eine ausgedehnte Sightseeing-Tour.

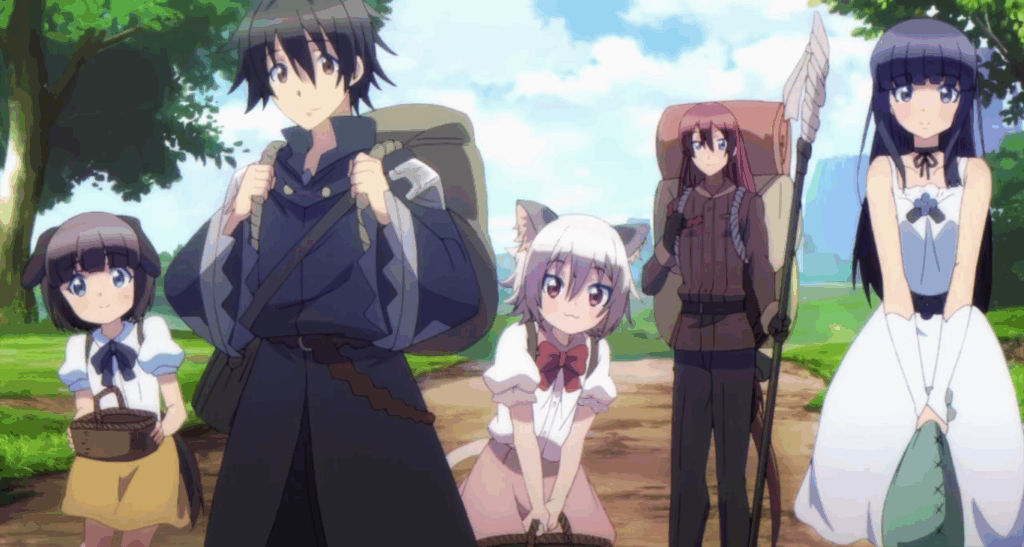

Auf seiner Reise trifft Satou nach und nach auf seine zukünftigen Begleiterinnen. Seine erste Freundin in dieser Welt ist die junge Magierin Zena Marienteil. Später rettet er die Tiermenschen-Mädchen Pochi (Hund) und Tama (Katze) sowie die Echsenfrau Liza aus der Sklaverei in einem Dungeon. Er kauft die ehemalige Prinzessin Arisa frei, die wie er aus Japan stammt (reinkarniert) und ihn daher verstehen kann, sowie deren Halbschwester Lulu. Schließlich schließt sich ihm die junge Elfe Misanaria „Mia“ Bolenan an, die er aus den Fängen des Untoten Königs Zen befreit, sowie Nana, ein Homunkulus und ehemalige Dienerin Zens.

Ein großer Teil der Serie konzentriert sich auf das alltägliche Leben dieser wachsenden Gruppe: das Reisen von Ort zu Ort (wie etwa die Stadt Seiryuu ), das Einkaufen, das gemeinsame Essen (Kochen wird sogar als wichtiger Aspekt erwähnt ), das Erlernen von Fähigkeiten und das Kennenlernen der Welt und ihrer Bewohner. Zwar gibt es durchaus Gefahren – Monster, Dungeons, gesellschaftliche Vorurteile und spezifische Antagonisten wie Zen –, doch aufgrund von Satous überwältigender Macht fehlt es den meisten Konflikten an echter Bedrohung für ihn persönlich. Die Spannung entsteht eher daraus, wie er Situationen meistert, ohne seine wahre Stärke preiszugeben.

Diese bewusste Abkehr von typischen Isekai-Narrativen, die oft auf Überlebenskampf, Rache oder Weltenrettung abzielen, hin zu einer Art „Sightseeing-Isekai“ ist ein prägendes Merkmal der Serie. Satous immense Kraft ermöglicht ihm diesen entspannten Ansatz , bei dem die Erkundung und das Erleben der Welt im Vordergrund stehen. Dieser Fokus verschiebt die Handlung stark in Richtung Slice of Life und Worldbuilding durch Beobachtung. Das Ergebnis ist eine Erzählweise, die von manchen als angenehm entspannend und charmant empfunden wird , von anderen jedoch als langweilig, spannungsarm und „frustrierend banal“ kritisiert wird. Die Serie bedient damit eine Nische, die niedrigschwellige Erkundung schätzt, enttäuscht aber Zuschauer, die ein traditionelles Abenteuertempo mit hohen Einsätzen erwarten.

Genre-Einordnung

„Death March to the Parallel World Rhapsody“ lässt sich klar mehreren Genres zuordnen. An erster Stelle stehen Isekai, da der Protagonist aus seiner Welt in eine andere transportiert wird , und Fantasy, was durch die magische Welt, Monster und nicht-menschliche Rassen definiert wird. Das Element der Erkundung und Reise rechtfertigt zudem die Einordnung als Adventure.

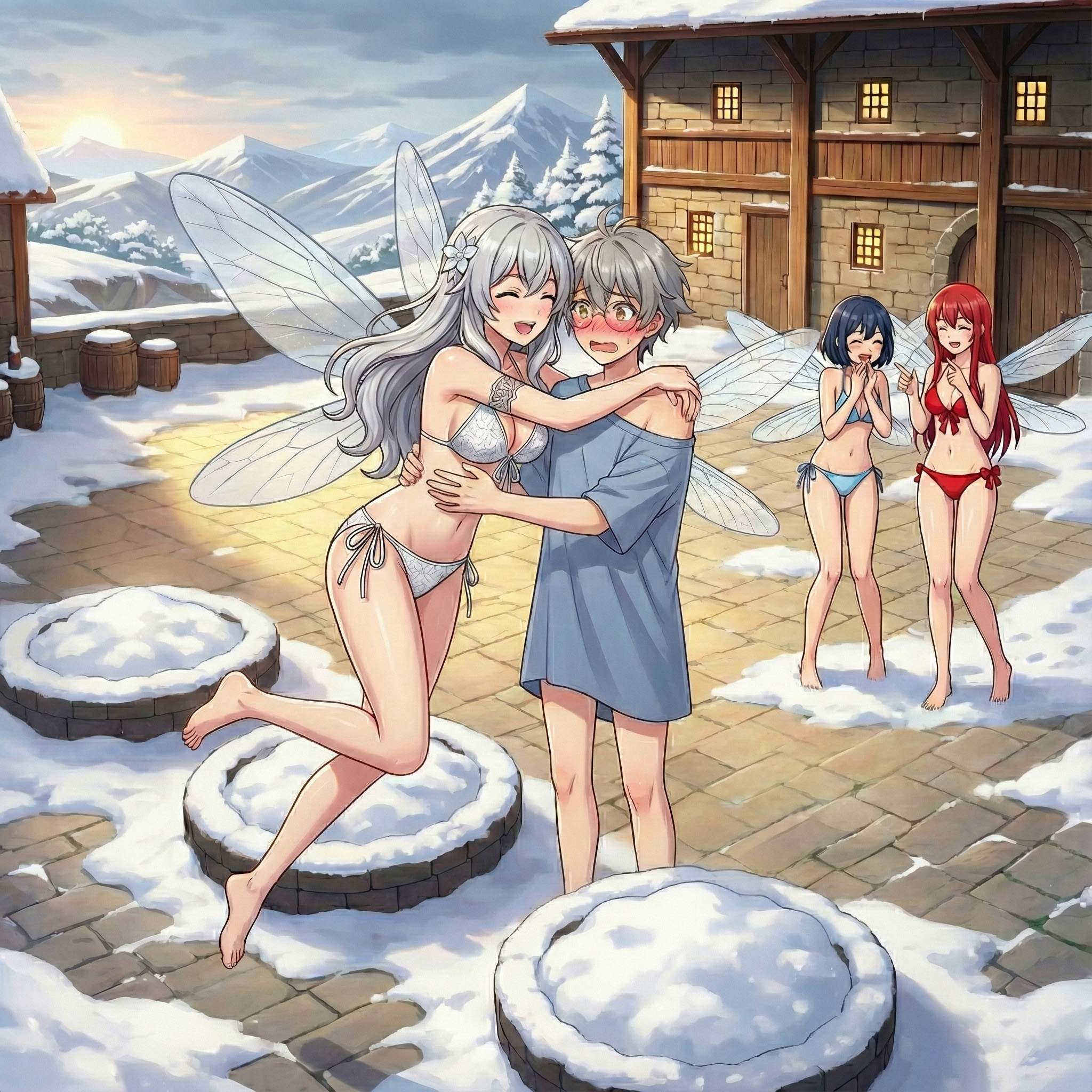

Darüber hinaus weist die Serie starke sekundäre Genre-Elemente auf. Der Harem-Aspekt ist unverkennbar, da Satou eine Gruppe weiblicher Begleiterinnen um sich schart, von denen mehrere Zuneigung oder romantisches Interesse zeigen. Allerdings wird dieser Aspekt im Anime weniger romantisch und eher familiär dargestellt, wobei Satou oft eine beschützende Rolle einnimmt. Der hohe Anteil an alltäglichen Aktivitäten und Interaktionen ohne direkten Plotbezug verleiht der Serie Züge von Slice of Life. Schließlich ist das MMORPG-Thema durch die ständige Präsenz der Spiel-Benutzeroberfläche (Menüs, Karte, Level, Skills), Satous Hintergrund als Programmierer und die spielähnlichen Mechaniken der Welt allgegenwärtig.

Im Kontext anderer Isekai-Serien mit übermächtigen Protagonisten („OP MC“) unterscheidet sich „Death March“ durch den erwähnten Fokus auf Sightseeing und Satous bewusste Zurückhaltung. Vergleiche mit Serien wie „Sword Art Online“, „In Another World With My Smartphone“ oder „The Rising of the Shield Hero“ werden oft gezogen, doch „Death March“ besetzt durch seine spezielle Mischung eine eigene Nische.

Genau diese Mischung führt jedoch zu Konflikten bei den Erwartungen des Publikums. Die Kombination aus High-Fantasy-Elementen (Level 310 Protagonist, Magie, Monster) und banalen Slice-of-Life-Aktivitäten (Sightseeing, Kochen, Einkaufen) ist ungewöhnlich. Traditionelle Abenteuer-Fantasy konzentriert sich oft auf eskalierende Konflikte, während Slice of Life meist auf nachvollziehbare, nicht übermächtige Charaktere setzt. Der Harem-Aspekt, oft mit Romantik oder Komödie verbunden, wird hier anders, nämlich familiärer, präsentiert. Zuschauer, die epische Kämpfe erwarten, könnten die Slice-of-Life-Elemente als langweilig empfinden. Wer reines Slice of Life sucht, könnte sich an den zugrundeliegenden dunklen Themen (Sklaverei) oder dem OP-MC-Kontext stören. Insbesondere der Harem-Aspekt in Verbindung mit jungen Charakteren und dem Thema Sklaverei ist ein häufiger Kritikpunkt. Diese unkonventionelle Genre-Mischung erfüllt etablierte Erwartungen nur bedingt und trägt maßgeblich zu den polarisierenden Bewertungen bei , da sie versucht, potenziell widersprüchliche Zuschauerwünsche zu befriedigen.

Setting und Umfeld

Die Welt von „Death March to the Parallel World Rhapsody“ ist eine klassische Fantasy-Umgebung, die stark an die MMORPGs erinnert, an denen der Protagonist Ichirou gearbeitet hat. Sie umfasst typische Landschaften wie Wälder, Ebenen und Städte – prominent im Anime vertreten ist Seiryuu City. Auch Dungeons und Labyrinthe sind Teil dieser Welt, wie der von Satou besuchte Dungeon des Untoten Königs Zen. Magie ist allgegenwärtig, und die Welt hat ihre eigene Geschichte mit Göttern (die Satou bei seiner Ankunft versehentlich getötet haben könnte ), Dämonenfürsten und Helden.

Bewohnt wird diese Welt von Menschen sowie verschiedenen Demi-Human-Rassen, darunter Katzenmenschen (Tama), Hundemenschen (Pochi), Echsenmenschen (Liza) und Elfen (Mia). Natürlich bevölkern auch Monster unterschiedlicher Stärke das Land und die Dungeons. Die Gesellschaft scheint feudal strukturiert zu sein, mit einer herrschenden Adelsschicht (Grafen werden erwähnt ). Ein offenkundiges Problem ist die weit verbreitete Diskriminierung von Demi-Humans. Sklaverei ist legal und ein sichtbarer Teil der Gesellschaft; Sklaven werden gekauft, verkauft und teilweise misshandelt. Kulturelle Unterschiede, wie etwa abweichende Schönheitsideale (Lulus Merkmale gelten als unattraktiv ), werden ebenfalls angedeutet.

Magie existiert und wird von Charakteren wie Zena, Arisa und Mia eingesetzt. Ein zentrales Element ist jedoch, dass die Welt für Satou (und in geringerem Maße für Arisa ) durch eine spielähnliche Benutzeroberfläche, das „Menü“, wahrnehmbar ist. Dieses Interface zeigt Level, Fähigkeiten, HP/MP, Inventar, Karten und andere spieltypische Informationen an. Fähigkeiten können oft durch die Zuweisung von Skill-Punkten sofort erlernt werden. Die wichtigsten im Anime gezeigten Orte sind Seiryuu City, die umliegenden Gebiete und die Dungeons, insbesondere das „Cradle“-Labyrinth von Zen.

Diese Welt weist jedoch eine inhärente Widersprüchlichkeit auf. Einerseits präsentiert sie sich mit klaren Spielmechaniken, die Kontrolle und vielleicht eine geringere „Realität“ suggerieren. Andererseits existieren harte Realitäten wie tief verwurzelte Vorurteile und brutale Sklaverei. Satous anfängliche Wahrnehmung als Spiel oder Traum und seine Fähigkeit, dank seiner übermächtigen Kräfte viele Gefahren einfach zu umgehen , distanzieren ihn (und den Zuschauer) von der inhärenten Härte der Welt, während seine Begleiterinnen, als ehemalige Sklavinnen, diese direkt erfahren haben. Diese Dissonanz ist ein Kernpunkt der Kritik. Die beiläufige Integration von Spielmechaniken kann angesichts ernster Themen wie Sklaverei trivialisierend wirken. Satous Distanziertheit – sei es durch die anfängliche Traum-Annahme oder später durch das Umgehen von Problemen mittels seiner Macht – kann die Welt weniger immersiv oder ihre Bedrohungen weniger bedeutsam erscheinen lassen. Das Setting versucht, gleichzeitig ein unbeschwerter RPG-Spielplatz und eine Welt mit düsteren Realitäten zu sein, doch der Anime kämpft damit, diese Aspekte überzeugend zu vereinen. Diese Dualität, gepaart mit der Herangehensweise des Protagonisten, erzeugt einen inneren Widerspruch, der die Wirkung des Settings schwächt.

Charakterbeschreibungen

Satou Pendragon (Ichirou Suzuki)

Der Kern der Serie ist Ichirou Suzuki, der als 15-jähriger Satou in der neuen Welt erwacht. Trotz seines jugendlichen Aussehens behält er die Mentalität seines fast 30-jährigen Ichs. Er ist überwiegend ruhig, analytisch und besonnen. Anstatt Konflikte zu suchen, zieht er es vor, die Welt zu erkunden und zu beobachten. Seine herausragendste Eigenschaft ist seine immense, aber bewusst verborgene Macht (Level 310, unzählige Fähigkeiten). Er agiert als Beschützer und Versorger für seine Gruppe , ist aber auch pragmatisch und nutzt bei Bedarf Täuschung oder seine Fähigkeiten. Seine Fähigkeiten umfassen überwältigende physische und magische Kräfte, Zugriff auf ein detailliertes Spielmenü und die Fähigkeit, Skills sofort zu meistern. Im Anime passt er sich an die Welt an und übernimmt Verantwortung für seine Gefährten, wobei seine Kernpersönlichkeit konstant bleibt. Kritiker bemängeln jedoch manchmal seine anfängliche Distanziertheit oder seine Passivität als langweilig oder unsympathisch.

Zena Marienteil

Eine 17-jährige menschliche Magierin und Soldatin in Seiryuu City, die Satous erste Freundin wird. Sie ist fähig, freundlich und entwickelt Gefühle für Satou , verschwindet aber nach dem ersten Handlungsbogen weitgehend aus dem Fokus. Ihre Entwicklung im Anime beschränkt sich auf die Etablierung ihrer Bindung zu Satou und ihren Wunsch, sich ihm später anzuschließen.

Pochi & Tama

Die 10-jährigen Tiermenschen-Mädchen (Hund und Katze), die Satou aus der Sklaverei rettet. Beide sind energetisch, loyal und kindlich. Pochi kämpft mit Kurzschwert und Schild, Tama mit zwei Dolchen. Ihre Entwicklung besteht darin, Kampffähigkeiten zu erlernen und eine starke Bindung zu Satou aufzubauen.

Liza

Eine 18-jährige Echsenfrau, ebenfalls von Satou gerettet, die sich zuvor um Pochi und Tama kümmerte. Sie ist eher schweigsam und agiert als mütterliche Figur für die Jüngeren. Sie kämpft mit einem von Satou gefertigten Speer. Sie entwickelt sich zu einer verlässlichen Kämpferin und Bezugsperson, bleibt aber reserviert.

Arisa

Eine 11-jährige ehemalige Prinzessin, die von Satou gekauft wird. Sie ist eine Reinkarnation aus Japan und versteht daher Satous Muttersprache. Trotz ihres Alters wirkt sie durch ihre Vorerfahrung sehr reif. Sie nutzt Psycho-Magie und hegt starke romantische Gefühle für Satou, was sie manchmal provokativ äußert. Sie gilt oft als die am besten entwickelte Begleiterin im Anime. Sie passt sich an ihr neues Leben an, bleibt aber durch einen Fluch (Geas) an die Sklaverei gebunden.

Lulu

Arisas 14-jährige Halbschwester, ebenfalls von Satou gekauft. Sie hat japanische Vorfahren, was ihr Aussehen in dieser Welt als unattraktiv gelten lässt. Sie ist schüchtern und sanft, fühlt sich bei Satou sicher und entwickelt ebenfalls Gefühle für ihn. Sie lernt Kochen und bringt Satou das Wagenfahren bei. Ihre Entwicklung zeigt sich im wachsenden Selbstvertrauen und dem Gefühl der Zugehörigkeit. Auch sie ist durch einen Geas gebunden.

Misanaria „Mia“ Bolenan

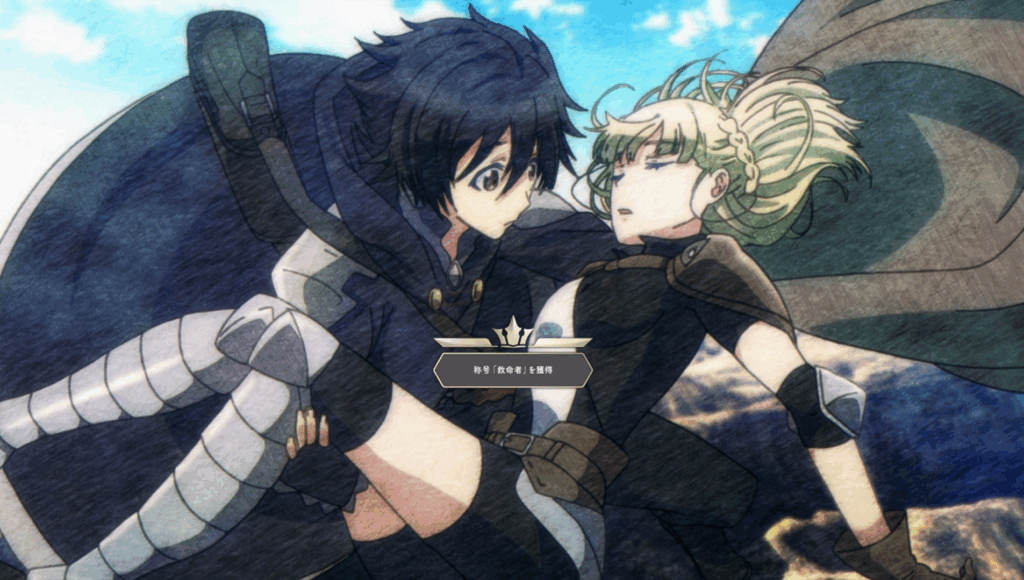

Eine 130 Jahre alte, aber jugendlich wirkende Elfe, die Satou aus Zens Fängen rettet. Sie spricht in kurzen Sätzen und hat magische Fähigkeiten. Sie entwickelt eine Schwärmerei für Satou. Im Anime integriert sie sich langsam in die Gruppe und passt ihre Gewohnheiten an.

Nana

Ein von Zen geschaffener Homunkulus in Gestalt einer erwachsenen Frau. Sie wird von Satou gerettet und entscheidet sich, ihm zu dienen. Sie fungiert als Tank der Gruppe mit Schwert und Schild und benötigt regelmäßige Magieinfusionen von Satou. Ihre Entwicklung zeigt sich im Loyalitätswechsel von Zen zu Satou und ihrer Integration als Beschützerin, wobei sie anfangs etwas roboterhaft wirkt.

Wichtige Nebencharaktere

Zu den wichtigen Nebenfiguren im Anime zählen der Antagonist Zen, der Untote König ; die Gastwirtin Mosa und ihre Tochter Martha ; sowie Zenas Freundinnen Iona, Lilio und Ruu. Auch die Dryaden aus Zens Dungeon haben einen kurzen Auftritt, der aber als unnötig kritisiert wurde.

Ein zentraler Aspekt der Charakterdynamik im Anime ist, dass er sich stark auf das „Sammeln“ der Kern-Gruppe konzentriert. Die meisten Begleiterinnen werden schnell eingeführt, oft durch Rettungsaktionen Satous. Ihre grundlegenden Persönlichkeiten und ihre Beziehung zu Satou (Dankbarkeit, Loyalität, Schwärmerei) werden etabliert. Eine tiefgreifende individuelle Entwicklung oder die Erkundung komplexer Charakterbögen findet für die meisten Nebenfiguren innerhalb der 12 Episoden jedoch kaum statt, wie Kritiker anmerken. Arisa wird hier oft als Ausnahme genannt, die mehr Persönlichkeit und Handlungsmacht zeigt. Die Dynamik dreht sich primär um Satou als zentralen Punkt, der für die Gruppe sorgt und sie beschützt. Dadurch können die Begleiterinnen eindimensional oder unterentwickelt wirken („bland“ ), da sie eher als Satelliten des Protagonisten fungieren, anstatt eigene, fesselnde Handlungsstränge innerhalb des Anime-Zeitrahmens zu verfolgen. Der Fokus liegt klar auf der Etablierung der „familiären Harem“-Struktur , weniger auf individuellem Wachstum.

Zeichnungen: Qualität und Stil

Die visuelle Präsentation von „Death March to the Parallel World Rhapsody“ ist ein häufiger Kritikpunkt. Der allgemeine Zeichenstil wird oft als mittelmäßig oder durchschnittlich beschrieben. Während einige Zuschauer den Stil als passend für die „warme Atmosphäre“ empfinden , bezeichnen ihn andere als „lausig“ oder „geradezu schrecklich“.

Besonders die Charakterdesigns stoßen auf Kritik. Vor allem die weiblichen Charaktere leiden unter dem sogenannten „Same Face Syndrome“ – sie haben sehr ähnliche Gesichter und werden hauptsächlich durch Frisur und Körpertyp unterschieden. Ihnen fehlt es an visueller Einzigartigkeit. Satous Design ist zweckmäßig, während die Begleiterinnen etablierte Archetypen bedienen. Die Hintergrundzeichnungen, die die potenziell beeindruckende Fantasy-Welt darstellen sollen, werden ebenfalls als nur mittelmäßig bewertet. Ihnen fehlt es an Details und visuellem Flair, um die Welt wirklich immersiv zu gestalten.

Ein besonders umstrittenes Element ist der exzessive Einsatz eines „unscharfen Filters“ oder „verschmierten Vaseline-Effekts“. Dieser Effekt wird als hässlich, störend und als eines der wenigen, aber negativen visuellen Markenzeichen der Serie kritisiert. Zusätzlich erschweren blaue Farbtöne in manchen Szenen die Erkennbarkeit. Auch die Konsistenz lässt zu wünschen übrig, da einige Einstellungen unfertig wirken.

Diese ästhetischen Entscheidungen untergraben das Potenzial der Serie erheblich. Selbst positive Anmerkungen zur Atmosphäre werden durch die harsche Kritik an der technischen Umsetzung und den Stilmitteln wie dem Weichzeichner konterkariert. Die generischen Designs machen es schwer, die Charaktere visuell im Gedächtnis zu behalten. Es scheint, als ob entweder eine klare künstlerische Vision fehlte, Budgetbeschränkungen zu stilistischen Kompromissen zwangen oder eine Fehleinschätzung darüber vorlag, was das Publikum als ansprechend empfinden würde. Letztendlich behindern diese visuellen Mängel die Fähigkeit des Anime, seine Welt und Charaktere überzeugend darzustellen und werden zu einem signifikanten Schwachpunkt.

Animation: Qualität und Umsetzung

Die Animationsqualität von „Death March“ wird weithin als schlecht oder bestenfalls durchschnittlich eingestuft. Begriffe wie „glanzlos“ , „ziemlich durchschnittlich“ oder „schlechte Produktion“ fallen häufig. Bewegungen wirken oft „unbeholfen und langsam“ und es mangelt an Flüssigkeit, besonders in Actionszenen.

Gerade die Actionszenen sind ein eklatanter Schwachpunkt. Sie werden als schlecht choreografiert , abgehackt, schlecht geschnitten und mit den qualitativ schlechtesten Animationen der Serie beschrieben. Die Spannung leidet nicht nur unter Satous Unbesiegbarkeit, sondern auch unter der mangelhaften Animation. Selbst Momente mit etwas mehr Dynamik, wie Satous Flucht mit Mia, werden durch die allgemeinen Probleme beeinträchtigt.

Der Einsatz von CGI wird als eines der „größten Probleme“ hervorgehoben und als „grob und schlecht animiert“ bezeichnet. Dies deutet auf eine schlechte Integration und niedrige Qualität der Computergrafiken hin. Die Qualität ist zudem inkonsistent, manche Einstellungen wirken unfertig. Im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Produktionen schneidet „Death March“ schlecht ab.

Diese mangelhafte Animationsqualität deutet auf erhebliche Produktionsbeschränkungen hin, sei es beim Budget, der Zeit oder dem verfügbaren Talent. Für ein Anime im Abenteuer- und Fantasy-Genre, selbst mit Slice-of-Life-Elementen, ist eine kompetente Animation, insbesondere in Actionszenen, oft entscheidend für die Zuschauerbindung und das Spektakel. Die schlechte Animation untergräbt Momente, die eigentlich aufregend oder visuell beeindruckend sein sollten. Dieses Versagen in einem Schlüsselbereich des Genres schränkt die Attraktivität des Anime stark ein, insbesondere für Zuschauer, die dynamische Fantasy-Action erwarten. Es zwingt die Serie, sich stärker auf ihre Slice-of-Life-Aspekte und Charakterinteraktionen zu stützen, die jedoch ebenfalls Schwächen aufweisen (Tempo, Charaktertiefe). Die schlechte technische Umsetzung wird so zu einem Hauptgrund für die negative Rezeption und begrenzt die Fähigkeit der Serie, positiv hervorzustechen.

Soundtrack: Qualität und Wirkung

Der Soundtrack von „Death March to the Parallel World Rhapsody“ wird von vielen als funktional, aber weitgehend unauffällig bewertet. Das Opening Theme „Slide Ride“, performt von Run Girls, Run! , und das Ending Theme „Suki no Skill“, gesungen von Wake Up, Girls! , werden als durchschnittlich und nicht besonders einprägsam beschrieben. Interessanterweise wird dem Ending in Werbematerialien ein „keltischer Musikgeschmack“ und „Frische“ attestiert. Beide Idol-Gruppen sind mit dem „Wake Up, Girls!“-Franchise verbunden.

Die Hintergrundmusik (BGM), komponiert von MONACA und Kuniyuki Takahashi , erhält gemischte Reaktionen. Einige finden sie effektiv, insbesondere die an Videospielmusik erinnernden Elemente, die als „unterhaltsam“ empfunden werden und zu einer „entspannenden“ oder „warmen Atmosphäre“ beitragen. Auch emotionale oder langsame Stücke werden als passend hervorgehoben. Andere Kritiker sehen im Soundtrack jedoch nur einen weiteren Aspekt der allgemeinen Mittelmäßigkeit, der nicht weiter bemerkenswert ist. Eine Quelle lobt explizit das Sounddesign und nennt als Beispiel das Geräusch von Zens knochigen Händen beim Klatschen.

Die Leistung der Synchronsprecher (japanisches Original mit Shun Horie als Satou, Rie Takahashi als Zena, Aoi Yuuki als Arisa etc. ) wird generell als angemessen betrachtet. Es gibt jedoch auch Kritik an einzelnen Darbietungen, wie etwa den Homunculi, deren Stimmen eher „idiotisch“ als roboterhaft geklungen haben sollen.

Insgesamt hinterlässt der Soundtrack keinen bleibenden Eindruck. Während die BGM teilweise erfolgreich eine entspannte oder spielähnliche Stimmung erzeugt , fehlt es den Titelthemen an Wiedererkennungswert. Der Soundtrack hebt das Material nicht signifikant an, wird aber im Gegensatz zur visuellen Umsetzung selten als Hauptkritikpunkt genannt. Er spiegelt damit die Gesamtwahrnehmung des Anime wider: oft als durchschnittlich, generisch oder mittelmäßig beschrieben. Ein wirklich starker Soundtrack kann manchmal fehlerhaftes Material aufwerten, doch hier scheint er sich nahtlos in den Eindruck mangelnder Besonderheit einzufügen. Er erfüllt seine Funktion, ohne dem Anime eine einzigartige Identität oder zusätzliches emotionales Gewicht zu verleihen, und kann somit die Schwächen in Animation oder Erzählung nicht kompensieren.

Stärken der Serie

Trotz der oft harschen Kritik weist „Death March to the Parallel World Rhapsody“ auch Aspekte auf, die von einem Teil des Publikums geschätzt werden.

Entspannte Atmosphäre und Slice-of-Life-Fokus: Ein häufig genannter Pluspunkt ist die lockere, stressarme Grundstimmung. Der Fokus auf Sightseeing, Erkundung und alltägliche Interaktionen bietet eine Abwechslung zu actionlastigen Isekai-Serien. Die Serie kann als „Comfort Food“-Anime dienen, der einfach zu konsumieren ist.

Umgang mit dem übermächtigen Protagonisten: Dass Satou unglaublich stark ist, seine Fähigkeiten aber aktiv verbirgt, wird als erfrischende Variante des OP-MC-Tropus angesehen. Seine geistige Reife als Erwachsener verhindert typische, überhebliche Machtfantasien oder unbeholfenes Teenager-Verhalten. Seine Art, Probleme zu lösen, kann als clever empfunden werden.

Unorthodoxe Harem-Dynamik: Die Darstellung des Harems als eher „familiär“ denn romantisch, mit Satou in einer beschützenden Rolle, wird von einigen als einzigartig und positiv bewertet. Die Serie vermeidet übermäßigen Fanservice und typische Harem-Klischees und konzentriert sich auf Sicherheit und Wertschätzung innerhalb der Gruppe.

World-Building-Details: Die Welt bietet interessante Details zu Kulturen, Magiesystemen und gesellschaftlichen Strukturen. Die RPG-Mechaniken sind konsequent integriert , und die Lore wird von manchen als fesselnd empfunden.

Potenzial für Intrigen: Trotz des entspannten Tons gibt es zugrundeliegende Mysterien (Dämonenfürsten, Götter, Satous Herkunft), die auf eine größere, potenziell spannende Handlung hindeuten, auch wenn der Anime diese kaum vertieft.

Diese Stärken liegen oft gerade in der Abweichung von gängigen Isekai- und Fantasy-Tropen. Das entspannte Tempo, der zurückhaltende Protagonist, die familiäre Harem-Struktur und der Sightseeing-Fokus sprechen gezielt ein Nischenpublikum an, das möglicherweise Standard-Machtfantasien oder actionreiche Abenteuer überdrüssig ist. Der Erfolg der Serie bei dieser Zielgruppe liegt nicht in bahnbrechender Innovation, sondern darin, eine komfortable, alternative Interpretation des Genres für diejenigen zu bieten, die genau diese spezifischen Subversionen schätzen.

Schwächen der Serie

Die Liste der Kritikpunkte an „Death March to the Parallel World Rhapsody“ ist lang und wiegt für viele Zuschauer schwerer als die Stärken.

Generische Tropen und mangelnde Originalität: Der Anime wird oft dafür kritisiert, sich stark auf abgenutzte Isekai-Klischees zu verlassen, ohne dem Genre viel Neues hinzuzufügen. Er wirkt oft wie ein Abklatsch anderer Serien.

Schlechte technische Umsetzung: Dies ist einer der Hauptkritikpunkte. Die mangelhafte Animation (besonders in Actionszenen), das unbeholfene CGI, der generische Zeichenstil und die unbeliebten visuellen Filter beeinträchtigen das Seherlebnis erheblich.

Fehlende Spannung und Einsätze: Satous überwältigende Macht eliminiert nahezu jede persönliche Bedrohung für ihn, was zu langweiligen oder spannungslosen Konflikten führt. Die Handlung wirkt oft ziellos oder schleppend.

Tempoprobleme und Langeweile: Der Fokus auf Slice of Life und die detaillierte Darstellung von Menü-Interaktionen können als langsam, monoton oder mit Füllmaterial gestreckt empfunden werden. Manche Kritiker empfanden die Serie als „unerträglich langatmig“.

Unterentwickelte Charaktere und Handlung: Die Nebencharaktere bleiben im Rahmen des Anime oft oberflächlich und ohne nennenswerte Entwicklung. Die Handlung deckt nur den Anfang der Vorlage ab und erreicht keine signifikanten Auflösungen oder tiefergehenden Enthüllungen. Das Ende wirkt abrupt oder wie ein unbefriedigender Cliffhanger für eine ungewisse Fortsetzung.

Problematische Themen und deren Handhabung: Die Zusammensetzung des Harems mit vielen sehr jungen Charakteren und die beiläufige Behandlung des Themas Sklaverei sind für viele Zuschauer große Kritikpunkte und wirken unangenehm. Der Anime versäumt es, die Implikationen dieser Themen tiefgründig zu untersuchen. Satous anfängliche Denkweise kann zudem als unsympathisch oder befremdlich wahrgenommen werden.

Diese Schwächen existieren nicht isoliert, sondern verstärken sich gegenseitig. Die durch den OP-Protagonisten bedingte Spannungslosigkeit lässt das langsame Tempo noch ermüdender wirken. Die schlechte Animation macht die ohnehin schon belanglosen Actionszenen uninteressant. Die unterentwickelten Charaktere können die Slice-of-Life-Segmente nicht fesselnd genug gestalten, um die fehlende Handlungsprogression auszugleichen. Die kontroversen Themen, die nur oberflächlich behandelt werden, stoßen Zuschauer zusätzlich ab, die bereits von anderen Mängeln enttäuscht sind. Diese Kombination von Fehlern führt dazu, dass die Serie für kritische Betrachter als Ganzes schlechter wahrgenommen wird als die Summe ihrer Teile. Kein einzelnes starkes Element kann die zahlreichen Defizite effektiv kompensieren, was zu den stark negativen Kritiken und dem Ruf des Anime als gescheiterte oder zumindest stark fehlerhafte Adaption beiträgt.

Fazit

„Death March to the Parallel World Rhapsody“ ist ein Isekai-Anime, der die Geister scheidet. Er versucht, durch einen entspannten Erzählrhythmus und einen reifen, seine Macht verbergenden Protagonisten einen eigenen Weg im Genre zu gehen. Diese Stärken – die lockere Atmosphäre, der untypische Umgang mit dem OP-MC und die für manche ansprechende familiäre Harem-Dynamik – werden jedoch für viele Zuschauer von gravierenden Schwächen überschattet. Die katastrophale technische Umsetzung bei Zeichnungen und Animation, der Mangel an Spannung, das langsame Tempo, die oberflächlichen Charaktere und die problematische Handhabung von Themen wie Sklaverei und dem jungen Harem wiegen schwer.

Letztendlich spricht der Anime primär eine Nische an: Zuschauer, die explizit ein niedrigschwelliges Slice-of-Life-Isekai mit einem übermächtigen Protagonisten suchen, der nicht ständig kämpft, und die bereit sind, die erheblichen technischen Mängel und kontroversen Aspekte zu übersehen oder zu tolerieren. Wer hingegen dynamische Action, eine tiefgründige Handlung, hohe Produktionsqualität oder eine sensible Auseinandersetzung mit ernsten Themen erwartet, wird von „Death March“ mit hoher Wahrscheinlichkeit enttäuscht sein. Es bleibt festzuhalten, dass die 12 Episoden nur an der Oberfläche der umfangreichen Romanvorlage kratzen und viele der tiefergehenden Handlungsstränge und Charakterentwicklungen unberührt lassen.

Wer streamt es?

Achtung: Links führen auf eine externe Webseite

Persönliche Meinung

Es ist selten ein gutes Zeichen, wenn man sich an eine Serie kaum noch erinnern kann. Im Fall von „Death March to the Parallel World Rhapsody“ mag das fehlende Erinnerungsvermögen aber fast ein Segen sein, denn wirklich überzeugend ist die Anime-Adaption leider nicht. Eine erneute, grobe Durchsicht für diesen Beitrag bestätigte den zwiespältigen Eindruck: Technisch ist die Umsetzung schlichtweg mangelhaft.

Die verwendeten Zeichen- und Maltechniken sind teilweise so gewöhnungsbedürftig, dass man fast Augenprobleme befürchtet. Die integrierten Computer-Sequenzen wirken oft wie Fremdkörper, unnatürlich aufgepfropft, und das ständige Navigieren durch Menü-Oberflächen im Bild empfand ich als eher nervig denn immersiv.

Dabei bringt die Serie an sich vieles mit, was man für einen gemütlichen Isekai-Ausflug schätzt: Grundsätzlich nette Charaktere, hier und da eine kleine Herausforderung, aber ansonsten eine Atmosphäre, die zum entspannten Zuschauen einlädt. Doch genau hier kollidiert das Potenzial mit der Realität der Optik. Es ist wirklich schade zu sehen, wie eine an sich vielversprechende Prämisse durch eine so lausige technische Umsetzung leidet. Auch das Potenzial der Charaktere selbst bleibt dabei leider weitgehend auf der Strecke und wird kaum ausgeschöpft.

Letztlich sind es nur die Grundidee und die im Kern liebenswerten Figuren, die diese Serie haarscharf an einer Nullwertung vorbeischrammen lassen. Die vergebenen 1 von 3 Sternen fühlen sich bereits sehr, sehr großzügig an. Ehrlich gesagt, an diese Serie möchte ich persönlich nicht mehr unbedingt erinnert werden.

Schreiben Sie einen Kommentar